ボランティア概要

| 団体名 | SATOYAMA環境システム研究室 (高経大・飯島ゼミナール) | ||

|---|---|---|---|

| 代表者氏名 | 飯島 明宏 | ||

| 活動地域 | 県内河川 | ||

| 活動分野 | 自然観察・保護 環境調査 水辺の保全・活用 里山の保全・活用

環境教育・環境学習 自然体験 |

||

| 活動概要 | ≪主な取り組み≫

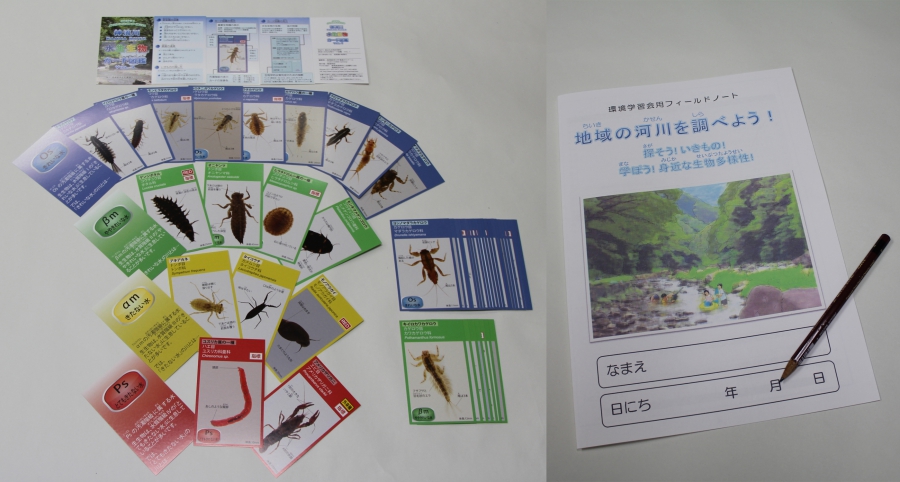

当研究室では、大学生がインストラクターとなって、地域の子供たちの環境学習を支援する活動を行っています。ここでは、河川を利用した体験型環境学習プログラム『地域の河川を調べよう!』の実践例をご紹介します。 用いる教材は、「水生生物カード図鑑」と「フィールドノート」です。いずれも当研究室で開発したオリジナルの教材です。このプログラムでは、まず河川に生息する水生生物の探索を行い、カード図鑑を用いて種を同定した後、フィールドノートを用いて簡易な水質判定を行います。カード図鑑は水生生物の汚濁耐性(きれいな水にすむ、ややきれいな水にすむ、汚い水にすむ、とても汚い水にすむ)に応じて青、緑、黄、赤に色分けされており、水質判定をしやすくするための工夫をしています。大きさはポケットに入る名刺サイズで、表には生物名や同定の際にポイントとなる形態的特徴を写真とともに付しています。このカード図鑑は、カードゲームが大好きな子供たちに大変好評です。分厚い図鑑よりも、子供たちの好奇心に響いているようです。 このように、独自に開発した教材を活用し、私たちは高崎市やNPO神流川のみなさんと連携して地域の小学生を対象とした環境学習会を開催しています。 |

||

| 団体からの メッセージ |

体験型の環境教育は、身近な自然に興味・関心を向けるための有効な手段です。しかしながら、野外調査は安全管理の難しさゆえ、学校教育の一環としては必ずしも定着していないように見受けられます。環境教育の分野において大学が果たすべき役割は何か?そのひとつの解が、このような形での社会教育としての学びの場の提供であろうと考えています。

さて、私たちは大学ですので、教育と研究の成果を活動に結びつけるスタイルを強く意識していきたいと考えています。体験型の環境学習は楽しむことが第一でよいのですが、同時に学習の効果はきちんと担保されるべきです。そのためには、参加者の声を統計的に分析し、よりよい教材開発にフィードバックするプロセスが不可欠です。また、体験型のプログラム以外にも、セミナー型、ワークショップ型、E-ラーニング型など環境学習のアプローチは多様です。子供から大人まで、生涯にわたって継続できる環境学習のプログラムを開発し提供できるよう、私たちは研究活動に力を入れていきたいと思います。 |

||

| 会費 | なし | ||

| ボランティア募集 | なし | ||

| 住所 | 高崎市上並榎町1300 | ||

| TEL | 027-343-5417 | ||

| FAX | 027-343-4830 | ||

| 団体URL | http://www1.tcue.ac.jp/home1/a-iijima/index.html | ||

| 備考 | 連絡先のTEL及びFAXは、高崎経済大学(代表)となっております。 | ||

| 登録日 | 2015/02/05 | 更新日 | 2015/02/05 |

神流川での環境学習会の様子。子供たちは網やザルを駆使して水生生物を探索します。 |

|||

烏川での環境学習会の様子。採取した水生生物をカード図鑑と照合し、種を同定します。 |

|||

オリジナルのカード図鑑とフィールドノート。採取した水生生物から河川の水質と生物多様性を評価します。 |

|||